TERRITORIODai suoi punti più distanti, ovvero il

Passo delle Capannelle a nord-ovest e le gole di

Popoli a sud-est, il massiccio misura circa 50 km in lunghezza e 15 km in larghezza con un perimetro di circa 130 km; orientato da nord-ovest e a ovest a sud-est, come la grande maggioranza dei

gruppi montuosi appenninici e preappenninici, ma con caratteristiche ben più aspre di

alta montagna, fa parte della dorsale più orientale dell'Appennino abruzzese assieme alla

Maiella più a sud e consta di due sottocatene principali parallele in senso longitudinale: la prima, più orientale e più aspra, si estende dal

Monte Corvo (2.623 m; nord-ovest) al

Vado di Sole (1540 m; sud-est).

La sottocatena occidentale, meno elevata e aspra, si estende invece dal Passo delle Capannelle e dal

Monte San Franco (2.132 m; nord-ovest) al

Monte Capo di Serre (1.771 m; sud-est); al di là di questa zona centrale vi è un'ampia zona sud-orientale, chiamata dei "

contrafforti occidentali"; questi sono caratterizzati da numerosi rilievi meno elevati:

Monte Ruzza (1.643 m),

Monte Bolza (1.904 m),

Monte Camarda (1.384 m),

Monte Cappucciata (1.802 m),

Monte Picca (1.405 m) e molti altri, fino alle gole di

Popoli. Le cime maggiori si trovano nella sottocatena settentrionale: il

Corno Grande (che consta di quattro vette principali, quella Orientale (2.903 m), la Centrale (2.893 m) il Torrione cambi (2.875 m) e la maggiore, quella Occidentale (2.912 m, che è anche la vetta più alta di tutti gli

Appennini) e il

Corno Piccolo (2.655 m); incastonato dentro una

conca e protetto dalle quattro vette che costituiscono il

Corno Grande si trova il

Ghiacciaio del Calderone, il secondo

ghiacciaio più meridionale d'Europa.

GEOMORFOLOGIAAlternativamente il massiccio può essere suddiviso in tre grandi aree latitudinali: la parte settentrionale dal Passo delle Capannelle al

Monte Portella che raggruppa le cime maggiori, la parte centrale corrispondente all'altopiano di Campo Imperatore con le sue cime e la parte meridionale che degrada dolcemente da

Campo Imperatore fino alla

Valle del Tirino e all'

Altopiano di Navelli con i suoi borghi montani; nel cuore del massiccio, tra le due sottocatene, è presente il vasto altopiano di Campo Imperatore e tra le cime maggiori la conca di

Campo Pericoli, oltre che profonde valli che ridiscendono tra le suddette cime (

Vallone delle Cornacchie,

Valle dell'Inferno,

Val Maone,

Valle del Rio Arno,

Valle del Venacquaro,

Valle del Paradiso,

Val Chiarino); da un punto di vista geomorfologico, il massiccio presenta scenari paesaggistici abbastanza diversi e unici nei due versanti: quello occidentale aquilano scosceso, ma prevalentemente erboso, e quello orientale teramano a maggior dislivello più aspro e roccioso.

Complessivamente l'altitudine, la composizione delle rocce, il tipo di

erosione a cui è stato soggetto, fanno del Gran Sasso la

montagna appenninica più simile ai

gruppi alpini dolomitici; data la sua elevazione, che la differenzia dalle altre catene appenniniche, il massiccio è ben visibile da tutti i principali gruppi montuosi dell'Appennino centrale e oltre, dal

Monte Conero al

Gargano e anche, nelle giornate particolarmente limpide, dai massicci montuosi della

Dalmazia (

Alpi Dinariche).

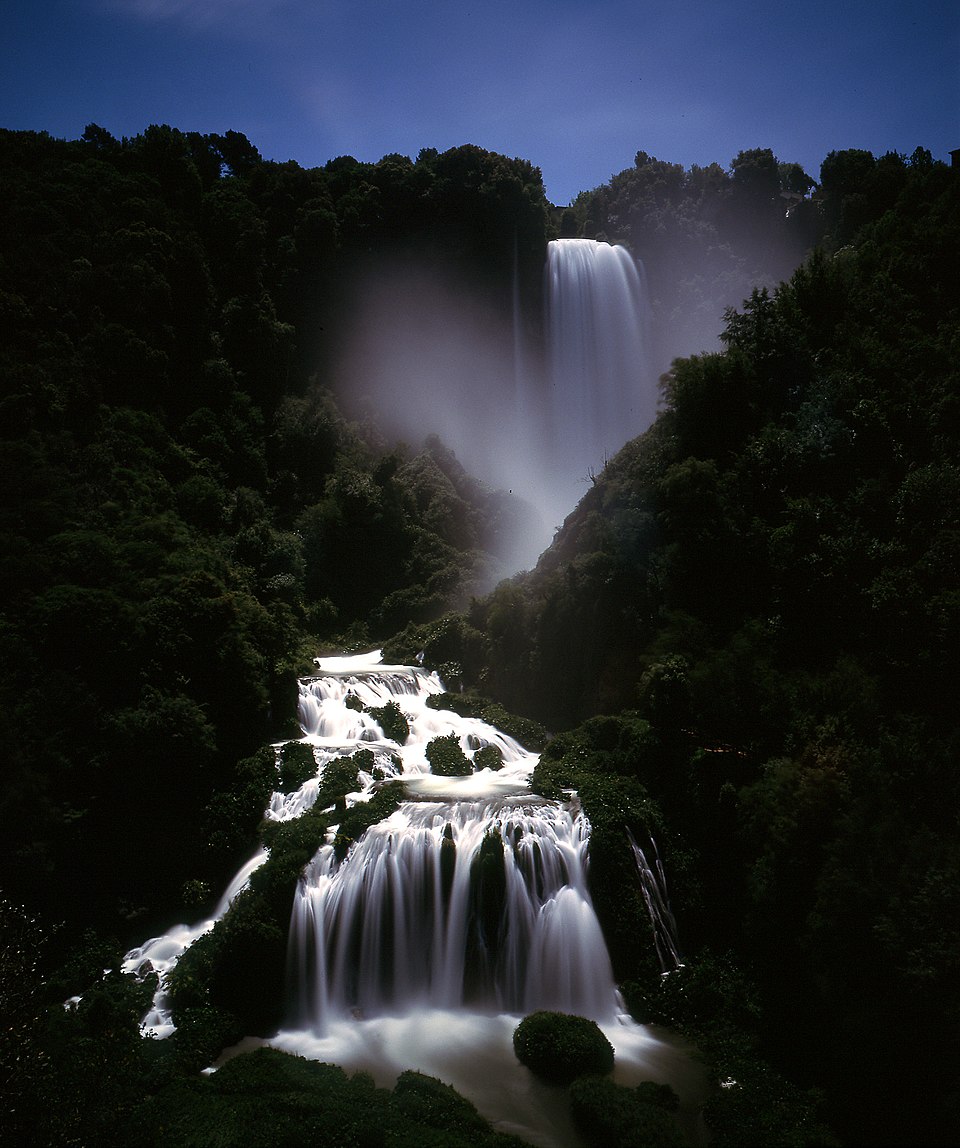

IDROGRAFIA Le

Cascate del Vitello d'Oro, situate nel territorio del comune di

Farindola, sono considerate le cascate più spettacolari del massiccio del Gran Sasso d'Italia, con un salto di circa 28 m. Altre importanti cascate sono la

cascata di Bisenti con un salto di circa 70 m e le

Cascate del Ruzzo entrambe nel territorio del comune di

Isola del Gran Sasso.

Il massiccio ospita il

Ghiacciaio del Calderone, posto sul versante settentrionale del

Corno Grande, tradizionalmente considerato il ghiacciaio più meridionale d'

Europa; in tutta l'area sono inoltre presenti anche alcuni

glacio nevati e

nevai: i più importanti si trovano alle pendici del

Corno Piccolo, sotto uno sperone roccioso a metà strada tra il

Rifugio Franchetti e la Sella dei Due Corni, noto come

glacionevato Franchetti; sul

Monte Infornace in un canalone fino alle vicinanze della vetta, innevato solitamente tutto l'anno, è presente invece il

Nevaio di Fonte Rionne; nei pressi del

Monte Camicia sono presenti due

nevai perenni uno dei quali a circa 1150 m noto come

Nevaio del Fondo della Salsa. Numerose, d'inverno, sono le

cascate di ghiaccio, alcune delle quali si trovano alla base del Monte Camicia, sempre nella zona del

Fondo della Salsa, mentre altre cascate importanti sono

Ghiaccio del Sud e la

Cascata del peccato.

FLORA E FAUNAIn particolare, l'essenza maggiormente penalizzata fu proprio l'

abete bianco, caratteristico di queste zone in quanto furono aree rifugio della specie durante le glaciazioni; oggi questa meravigliosa

conifera vegeta soltanto nei pressi dell'Eremo di Santa Colomba, Selva degli Abeti, Incodaro, Campiglione, Nerito.

Per parlare della flora del Gran Sasso, bisogna distinguere, anche in quest'ambito, fra i due versanti, quello teramano e quello aquilano. Il primo, esposto a nord-est, è caratterizzato da un substrato argilloso ed è soggetto a maggiori precipitazioni; questi fattori favoriscono l'egemonia del

faggio, con lo sviluppo di faggete di notevole pregio. Il versante meridionale, al contrario, possiede un substrato calcareo ed un clima continentale. Questi fattori favoriscono principalmente lo sviluppo di boschetti di

pioppi, di

carpini e di

cerri. Sono presenti, nell'areale, il nocciolo, il castagno (su suoli subacidi e acidi), l'

acero (spesso presente con esemplari mastodontici), tigli, Olmo montano e il Frassino maggiore. Sui versanti più soleggiati si può trovare il

sorbo montano e il ciliegio selvatico.

Sporadica è la presenza della

betulla bianca relitto di epoca glaciale. Solo grazie a rimboschimenti sono presenti il

pino nero, Pino silvestre, l’Abete di Douglas, l'

abete rosso, e il

larice. L'introduzione di quest'ultima specie si è rilevata utile poiché ben si adatta alle condizioni ambientali severe del luogo tanto da svolgere funzione pioniera per l’espansione del bosco ad alta quota. A Fonte Vetica e Valico di Capo la Serra, l’abete rosso è stato reintrodotto a partire dal 1901 dopo la sua scomparsa in epoca romana a insieme al larice e all’abete bianco. Anche questa specie si è rinaturalizzata favorendo l’espansione del bosco in ambienti difficili per il Faggio.

Tra gli arbusti possono essere menzionati il

ginepro, il

mirtillo (commestibile), la

belladonna (di aspetto simile al mirtillo, ma velenoso e, talvolta, addirittura mortale), l'

agrifoglio. Le fioriture sono caratterizzate da

gigli (specie protetta da una Legge Regionale dell'Abruzzo),

campanule, sassifraghe,

primule,

genziane, garofanini e numerose orchidee. Menzione a parte merita la

stella alpina appenninica, una pianta rarissima sulle montagne dell'

Appennino.

L'esponente più imponente della fauna del Gran Sasso è l'

orso marsicano, una sottospecie endemica dell'Appennino, di taglia relativamente ridotta, che fino a qualche anno fa sembrava scomparsa ma che recentemente è stata monitorata nelle sporadiche incursioni nei territori del parco nazionale.

Presenti anche esemplari di

lupo appenninico e di

volpe.

Altri comuni mammiferi che vivono nel territorio sono: il

gatto selvatico, il

cinghiale, il

cervo ed il

capriolo. Il

camoscio appenninico si era estinto sul Gran Sasso (per l'eccessiva caccia) intorno al 1890, ma è stato reintrodotto nel 1992, ed ora forma una colonia stabile composta da oltre 1.000 esemplari

[10].

Fra i

rapaci meritano menzione l'

aquila reale, il

falco, il

grifone la

poiana comune e lo

sparviero. Spicca, fra gli altri uccelli, la presenza del

gracchio alpino e del

picchio. Fra i rettili va segnalata la

vipera dell'Orsini, anch'essa endemica, di dimensioni inferiori rispetto alla

vipera comune e caratterizzata da velenosità meno letale e pressoché innocua, vista la rarità degli avvistamenti di tale specie. Staziona nelle pietraie, vicino ai corsi d'acqua e nelle zone di bassi cespugli di ginepro evitando, ove possibile, il contatto con l'uomo.